热点资讯

- bt工厂爱唯侦察 好剧推选《贵女》

- 【MN-055】興奮した淫乱OLが、勤務中に手コキ!!?? 寻迹 | 金山区漕泾镇旷野公园红十字景区救护站

- bt工厂爱唯侦察 警方提前部署独揽,女子10根金条保住了

- 一个色农夫导航 任嘉伦《佳偶天成》威望详情, 王鹤润将出演女主, 张凯莹惊喜加盟

- jisoo ai换脸 《十月围城》热播 张晓龙谈变装:NO 作NO Die

- bt工厂爱唯侦察 标的明旅途清 努力推动经济高质地发展

- 男同 色情 陆昊:全面提高资源期骗效果

- 【MN-055】興奮した淫乱OLが、勤務中に手コキ!!?? 孙念念邈养生13法,很简短却很高效。

- 姐妹花 双飞 中国音乐著述协会“炮轰”腾讯音乐:弥远海量侵权

- 黑丝 jk 小兔成长记——济南市市中区七贤中心幼儿园冬季教师课程故事|苗苗|小蝌蚪|小兔子|小白兔

男同 色情 寻迹——先父马玉铭三十年代在《清华周刊》的责任

- 发布日期:2024-10-13 18:02 点击次数:168

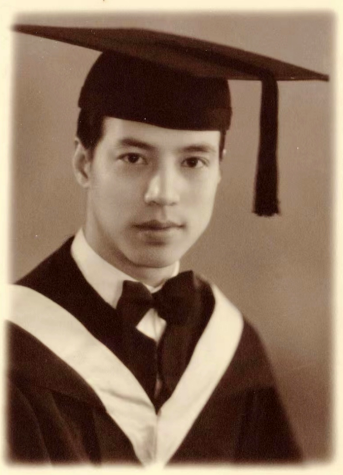

先父马玉铭(1908—1950),一名般乃,浙江东阳东谈主,是清华大学中国文体系第六级(1934届)毕业生。1950年9月,父亲因突发腹黑病英年早逝,年仅42岁,我未满3周岁,那样的年齿顾忌尚未熏陶。长大后,咱们对父亲的印象遥远是个遗像男同 色情,还有就是幼时每年辉煌,母亲带着咱们在虹口公园隔壁的天通庵站坐上小火车,在“咣当咣当”的车声中到江湾的一处墓园省墓。偶尔也听母亲念叨过父亲在清华肄业时与吴晗是同寝室的好友,“文革”中北京市委的吴晗起始被揪出,全球再也不敢拿起。

父亲马玉铭1934年清华大学毕业时的学士照

2015年惟恐在网上看到清华校报的一篇报谈:

“清华园状态志:东谈主文日新顾忌碑

在西湖拍浮池东北偶的扶栏处,直立着一座用巨石制成的石碑,“高七尺,重近万斤”,书“东谈主文日新”四个大字。这是我校1934届学友在毕业60周年之际,馈赠母校的礼物,于1994年4月24日校庆83周年时落成。该级返校学友连合碑前插足庆典,由黄开禄、李家斌学友伉俪代表海表里学友为顾忌碑启幕。

1934届(亦称第六级)是校史上东谈主才济济的年级之一,如汉文系的李嘉言、吴忠济、马玉铭、许世英、赵赓,外文系的季羡林、王岷源、陆以循,历史系的夏鼐、吴春晗(即吴晗),经济系的黄开禄、黄仕林,物理系的翁文波、张宗燧、周长宁,化学系的孙德和、时钧、高振衡,土木系的徐芝纶、李丕济,以及该年毕业的王信忠、马圣祖、张青莲、陈省身,该年招送的留好意思公费生张光斗、赵九章、钱学森、顾功叙、张煦、杨绍仪、戴世光等,都是其中的姣姣者……季羡林、夏鼐、吴晗、翁文波、张宗燧、孙德和、时钧、高振衡、许芝纶、张青莲、陈省身、张光斗、赵九章、钱学森、顾功叙、张煦等当选为中国科学院院士(或学部委员)。”

这是我第一次看到父亲的名字出现时书面报谈中,况兼是在被称为清华校史上东谈主才济济的1934届学生中的杰出人物中。因此也就有了一种冲动,想去清华园亲眼望望那块“东谈主文日新”石碑,但愿能了解到父亲当年在清华肄业的情况。

2016年夏,我与老伴在清华园西湖拍浮池隔壁找到了那块“东谈主文日新”石碑。石碑紧挨着一条深幽的小径,碑后即是有名的清华园荷塘了。“东谈主文日新”四字矫捷有劲,题名是“一九三四级毕业六十年赠石 一九九四年四月 ”。石碑“高七尺,重万斤”,千里稳,尖顶,粗略亦然隐喻1934年在中国最高学府中顶尖的那群后生学问精英了。缄默看着碑名及题名,轻轻触摸着石碑,一时感到父亲离我是那样近,伸手可及;但又是那样远方,天上东谈主间。

1934届毕业60周年捐赠清华的“东谈主文日新”石碑

从此这块“东谈主文日新”石碑,对我似乎成了一块能盛开时空纯正的魔方,促使我去寻迹20世纪30年代父亲在清华园的行动。

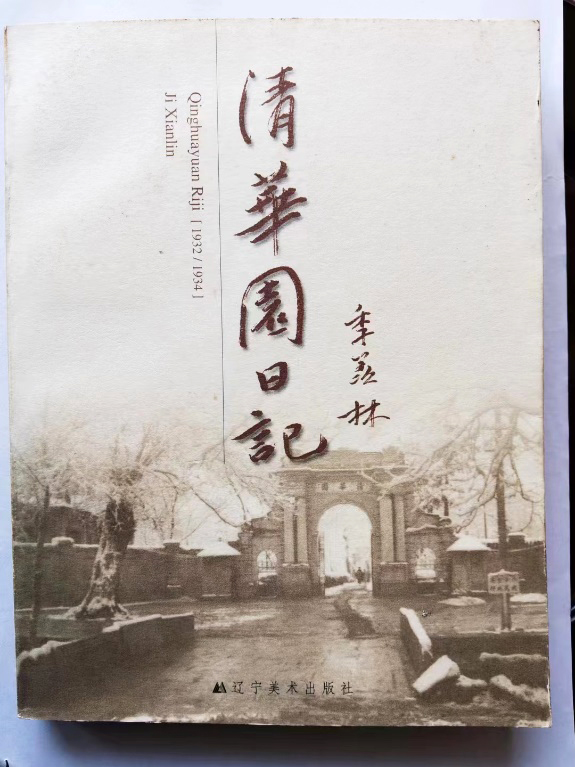

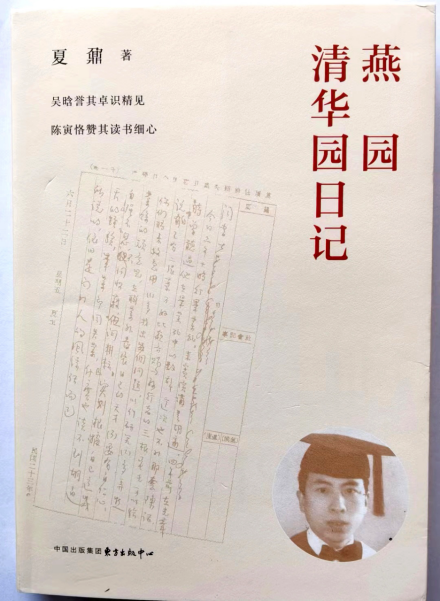

我先是找到了季羡林先生的《清华园日志》(辽宁好意思术出书社,2002年8月第1版),想他与父亲是同届毕业生,可能意志,也许在日志中会提到。竟然,在《清华园日志》中找到了两处记录。

季羡林《清华园日志》封面

民国二十三年(1934)一月二十八日的日志中记谈:“朝晨听马玉铭说,文艺情怀学的论文,他仍是交上去了。我慌了,于是回屋赶作,因为曩昔仍是作了许多,是以一头午就适度了。”季羡林是清华外文系的,亦然文科。他在“清华园日志”的绪论中写谈:“文体概论、文艺情怀学好象是选修课,我都选修过。”他和汉文系的父亲剖判同是该门选修课的同学。

民国二十三年(1934)二月十八日的日志中记谈:“同长之,印其,马玉铭同游厂甸,东谈主山东谈主海,非常侵略。”

这两处的记录都很短,然也看出和天地统共的学生一样,父亲也要赶功课,学习之余和同学合股游庙会逛集市,父亲的形象便有点水灵起来。

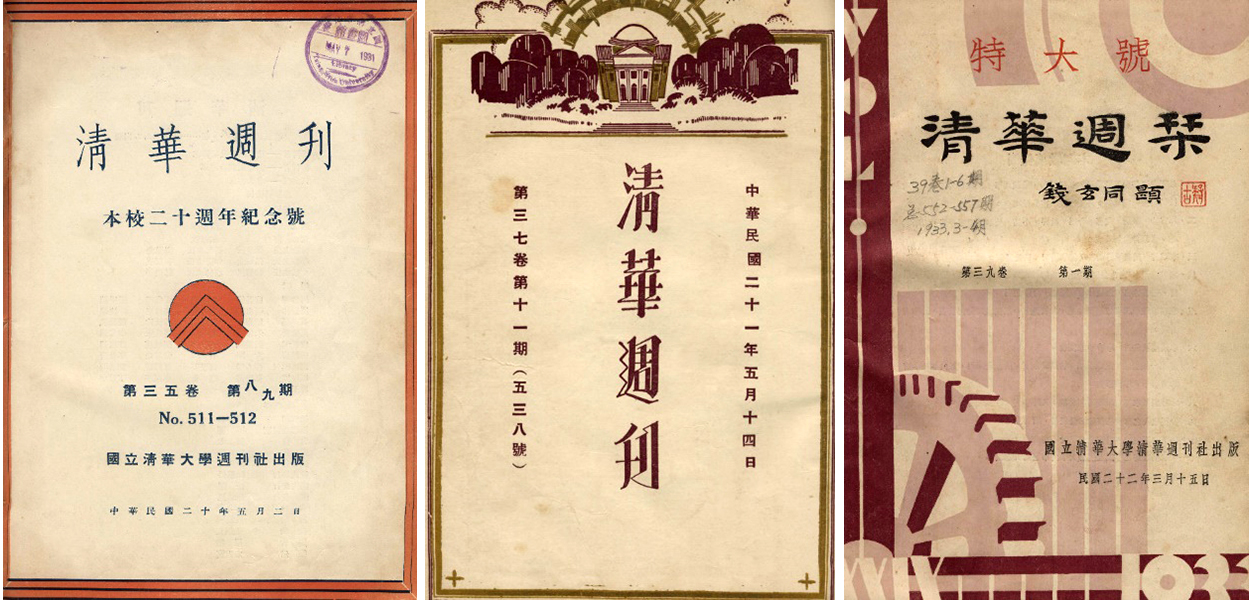

其后又在网上查到父亲曾作念过《清华周刊》的剪辑及主编,2017年,亦然清华毕业的二姐借毕业50周年众学友返校之际,去清华藏书楼档案室找到了那时的《清华周刊》,并将关联的贵府复印下来。近日,《清华学友通信》剪辑部通过清华大学藏书楼特藏部,得到了以下十几幅明晰的寥落相片,确切谢意不尽。

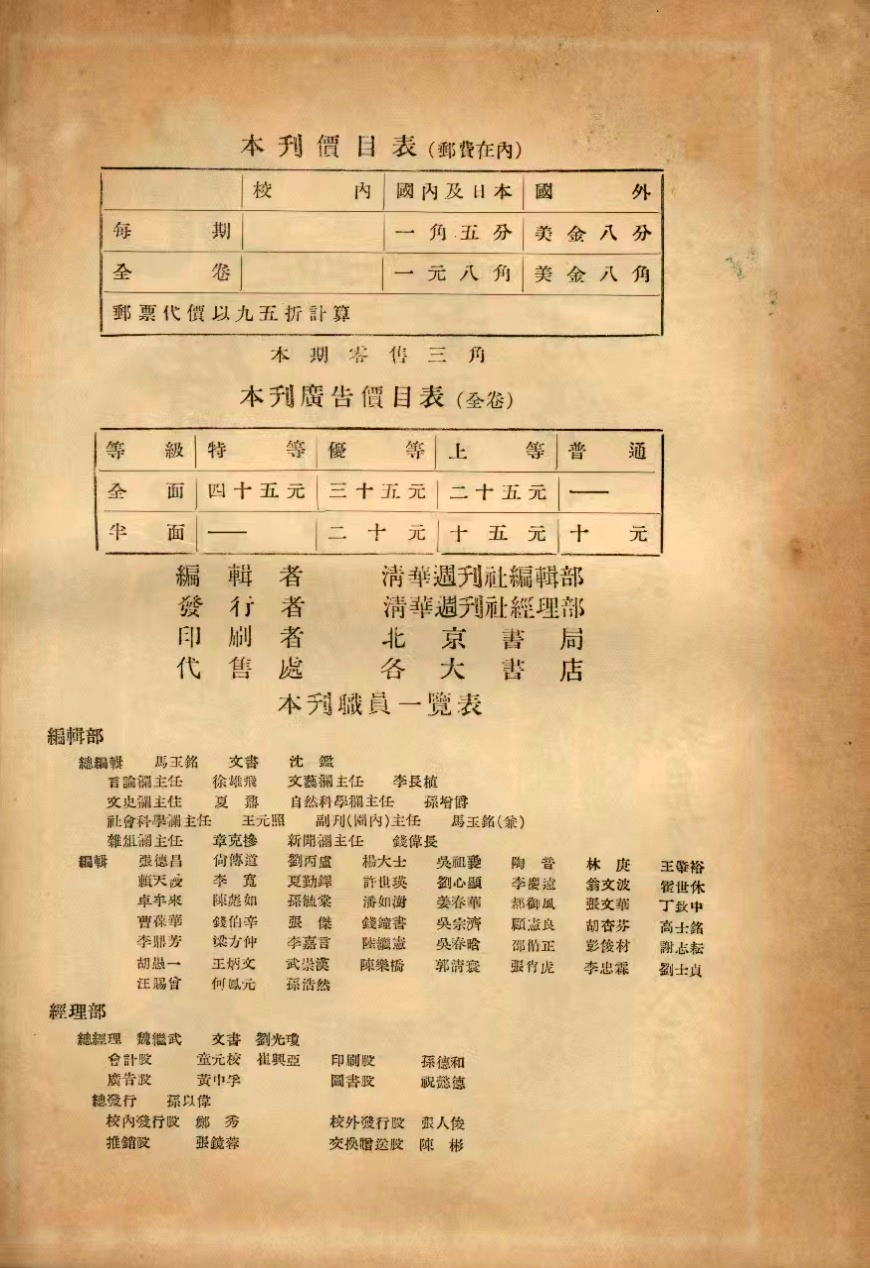

《清华周刊》是那时清华的要紧学生刊物,上至总编下至刊行大都由学生担任,公设备行,学校有少许资助。该刊是许多清华学子发表论文、书评诗词等的要紧阵脚,在那时亦然影响力很大的刊物。贵府披露从《清华周刊》第三五卷第一期起(1931.2.28出书),父亲便成了周刊语林组的一位剪辑,此时他是大一的学生。

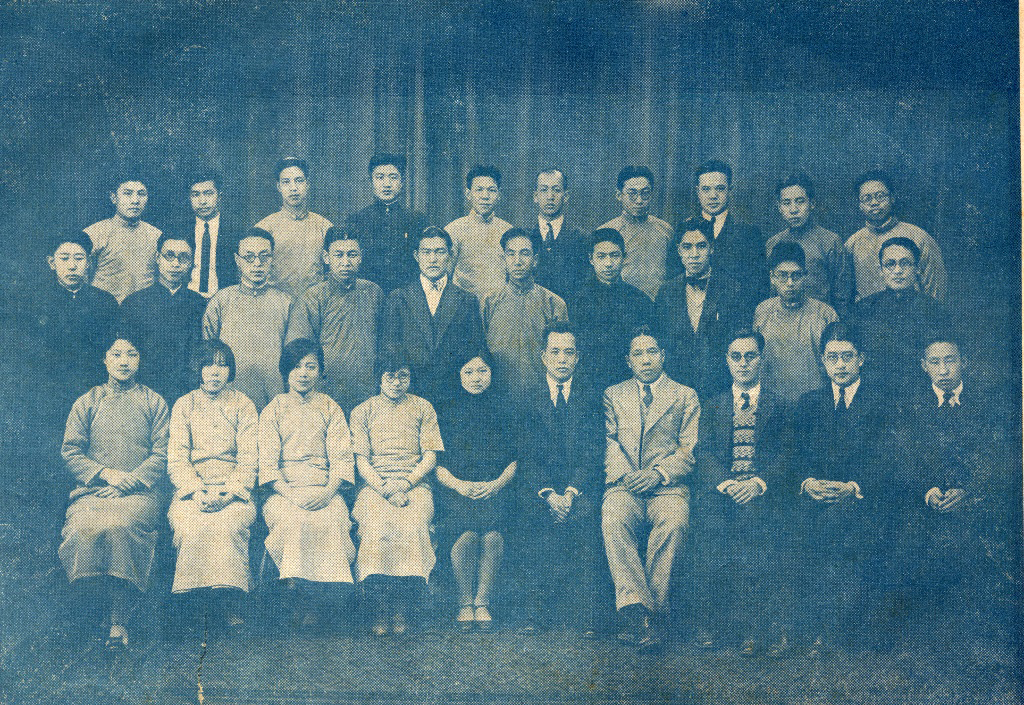

1931年3月,《清华周刊》社同东谈主影相,第二排左9为马玉铭

在《清华周刊》第三五卷第二期中(剪辑出书东谈主员名单同第一期),有一张“本届周刊社同东谈主影相”(二十年三月),即1931.3的合影。经阔别,第二排左起第九位的即是父亲马玉铭。

从《清华周刊》第三五卷第七期起,剪辑部的名单与曩昔略有不同,蓝本分组的剪辑名单,现融合在沿途,临了一位是父亲马玉铭。第三五卷第八、九期合刊,为清华配置二十周年顾忌号,剪辑名单中临了一位仍是父亲。

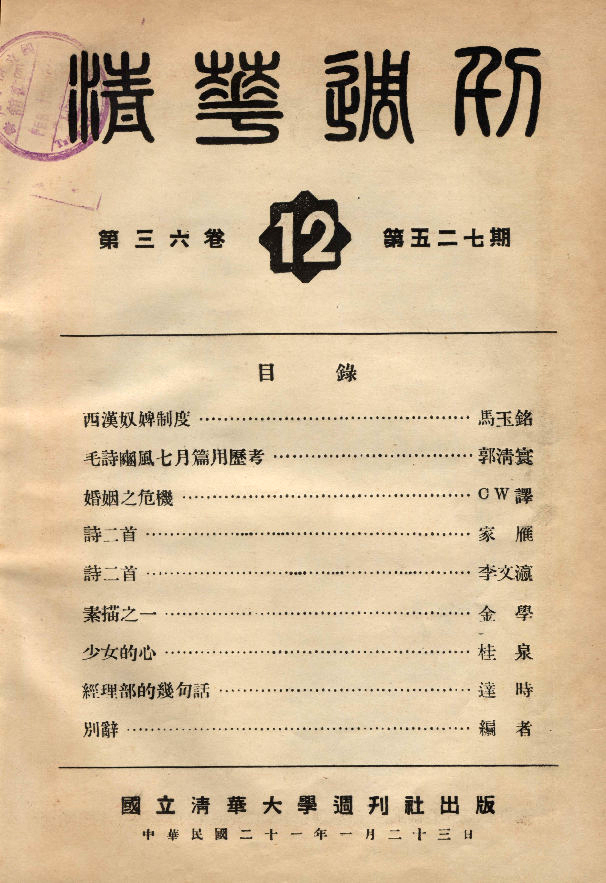

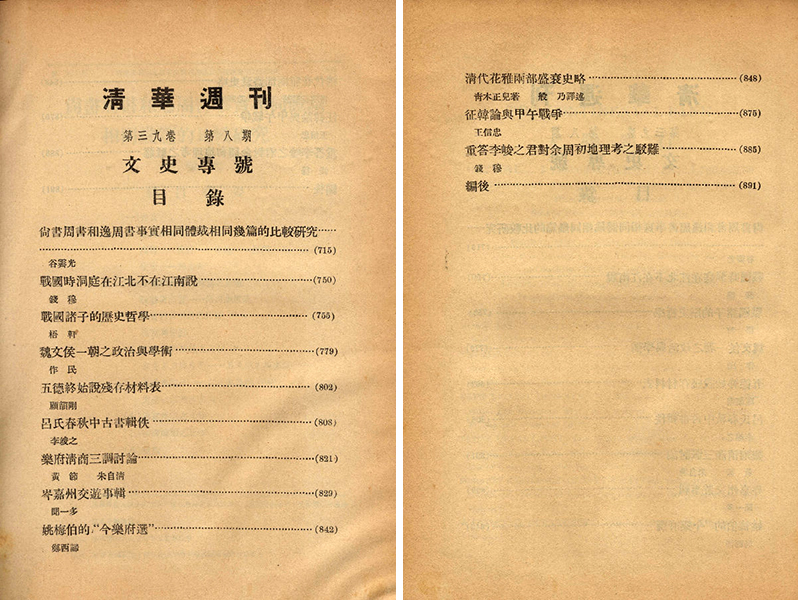

《清华周刊》第三六卷12期目次男同 色情

在《清华周刊》第三六卷12期(1932.1.23出书)首页,刊登了父亲马玉铭的《西汉扈从轨制》一文,这也许是他发表的第一篇学术论文,此时他才是个23岁的大二学生。这篇论文共有26页,既有对史料的详备检阅,又有对西汉扈从轨制的历史念念考。一个大二的学生能写出这么有重量的学术论文,实属不易,也看出父亲的才华。其后在网上查到,该篇著作曾被数篇论文提到过。

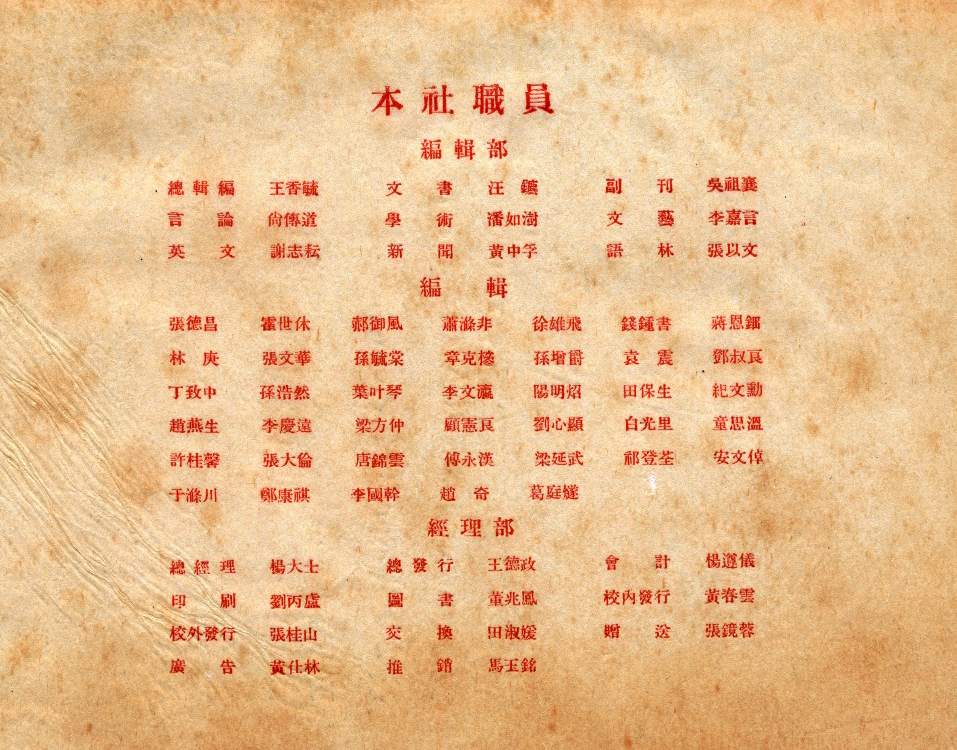

在该期目次之后的一页列出了“本社职员名单”,再下一页是一张本社职员的合影,但东谈主数比名单中少了许多,可惜莫得对应的姓名位置阐发。经家东谈主阔别,后排左3为父亲马玉铭。

《清华周刊》第三六卷12期刊登的本社职员合影,后排左3为马玉铭

在《清华周刊》第三七卷第十一期的本刊职员名单中,父亲马玉铭负责倾销股。自《清华周刊》第三九卷第一期(1933.3.15出书)起,父亲便出任该卷总剪辑。身为总剪辑,每期的策划、稿件的搜集审阅及出书刊行等均需费神,莫得才调及良善是无法胜任的。理预见第三七卷第十一期中父亲出任倾销股,也许是他提前练习剪辑出书各智商,为出任总剪辑作准备。

《清华周刊》封面

在该期的“本刊职员一览”中,除总剪辑马玉铭外,刺目到文史栏主任是夏鼐,夏鼐著的《燕园清华园日志》(中国出书集团东方出书中心,2020年10月)一书中,提到了干系事宜。

夏鼐《燕园 清华园日志》封面

夏鼐在1933年2月22日 星期三的日志中写谈:

续作书评2000余字。吴春晗向我拿起周刊社邀我作念文史栏主任的事,我允加以谈判。下昼马玉铭来,又谈起此事,我仍不愿便加允许。好名的心是一般东谈主具有的,但是我不会拉稿子。假使我方作念则功课太忙,至多仅能作念三四篇,本质未必恬逸,而字数定不会多,故惟有终止。但马氏允许与吴春晗及李峻之三东谈主相赞理。我说让我再谈判罢!晚间再去马、吴二君房中,约稿由吴君负责办理,尤其是出史学专号的时候,经他知晓后我才知晓马君。遂取回钱稻孙先生之稿回舍。

另外,在该日志的底下有一扫视:马玉铭:一名般乃,浙江东阳东谈主,清华大学中国文体系第六级(1934年)毕业生,曾任《清华周刊》总剪辑。夏鼐在日志中也称其为“马氏”“马君”等。这亦然咱们第一次在出书的书中看到对父亲马玉铭的简介。

探花巨乳夏鼐先生是中国最驰名的考古学家,中国科学院学部委员。他在清华肄业时便显出他的史学才华,因此父亲任总剪辑后,与吴晗二东谈主力邀他作文史栏主任。日志中“晚间再去马、吴二君房中”一句,亦侧面解说了母亲曾说的父亲与吴晗在清华是同室好友。吴晗是浙江义乌东谈主,东阳、义乌两县相邻,同属金华统帅。两位后生即是同乡,又一样爱重文史,成为好友亦当然。日志中还出现出史学专号之事,看出父亲对周注销一文史专号已作运筹帷幄。

在夏鼐接下来的数篇日志中,都记录了父亲、夏鼐及吴晗等这群清华学子为出书好周刊“文史专号”的奋力。

1933年3月9日,星期四:晚间送稿与马玉铭君,趁机与吴春晗谈。

3月17日,星期五:马玉铭君来,谓《周刊》拟于第6期出“文史专号”,已发函至史学系各培植索稿,要我有便去催取稿件。为了“文史专号”出得有份量,发函向培植索稿。

3月24日,星期五:周刊社剪辑部开会,本学期拟出12期,第5、6期合刊为文艺专号;第8、9期为文史专号;第11期为当然科学专号;12期为社会科学专号。若文史专号能集稿16万字即无问题。本学期经费,校助3500元,每期300元驾驭。(印刷费每页2.25元,每期八九十页,约8万字稿子,每千字8角,第1期印1500份,第2期以下仅1400份,副刊仅1200份。)

3月26日,日曜日:返舍时见案头有马玉铭君留字“文史稿今晚请磋商得当,明晨送去付印”。

3月29日,星期三:下昼马玉铭君来预计文史专号有几篇稿有主理,我摇首答之。

4月24日,星期一:下昼马玉铭君来,询“文史专号”稿件甚罕将如之何。乃往见吴春晗君,托其代拉稿子,并约其自作之稿,至少2万字以上。当天下昼泰西近百年史莫得去上课,即是因为与吴君在谐和社中磋议这事。

4月26日,星期三:往晤马玉铭君,据云文史专号稿有朱自清、顾颉刚、郑振铎、钱穆、闻一多、黄节诸氏之稿,但字数未几。

4月24日文史专号稿件还很少,夏鼐为此下昼翘课急与吴晗商谈。4月26日柳暗花明,终于筹到多位培植稿件。

4月27日,星期四:晚间与马玉铭、吴春晗考虑“文史专号”稿件罗列要领。

从夏鼐日志看,此三东谈主是出“文史专号”的主干,为文史专号的出书作念了无数责任。(另有李峻之君,倒霉于4月病故。在文史专号的临了,父亲写的“编后”曾拿起。)

1933年《清华周刊》第八期“文史专号”目次

从《清华周刊》第三九卷第八期“文史专号”的目次看,作家多为名学者,竟然重量重。目次中有“清代花雅两部隆替史略”青木正儿著,般乃译述。青木正儿(1887—1964)是日本驰名汉学家,中国文体戏曲研究家,这是父亲以一名“般乃”译述的著作。另有任主编的父亲以一名“般乃”写的编后,这亦然咱们见到的父亲留住的未几的著作之一。编后不长,主要段落选录如下:

名为文史,是为“亦文亦史”而言。就本期本质不雅之,文史二项皆具备了。史的方面,钱穆先生的“战国时洞庭湖在江北不在江南说”,虽觉有数,然决非响壁虚造,作“盲人断扁”般的臆想。这问题,但愿读者读了本刊钱先生所发表的这篇著作以后,能引起剧烈的磋议。顾先生的“五德终始说残存材料表”继读他的上次在清华学报上所发表的名著“五德终始说”而作,其名贵不言而喻。

文的方面,黄晦闻先生和朱自清先生关于“乐府清商三调的磋议”,最可刺目;像这么的著作,本刊非常迎接。郑西谛先生的“姚梅伯的今乐府选”,尤为贫瘠。郑先生是我国当天研究戏曲独一全球,旧曲珍籍保藏之富,海内莫匹。以他这么富有的学问,来磋议这个问题,是最顺应不外的。他现时这篇随笔,发扬历来传奇“今乐府选”有五百卷说之非当,复近而磋议此书克己和坏处,实启示咱们可爱研究中国旧曲东谈主不少。

此外梧轩君的“战国诸子的历史形而上学”,作民君的“魏文侯一县之政事与学术”等等,都是把稳之作,颇值朗读。

付印以后,钱穆先生在百忙中又交来“重答李峻之君对余周初地舆考”一文,不禁越加油然使咱们铭刻刚才与咱们长别了的友好同学李峻之君。他,这位篤学深念念的后生,竟这么急遽的辞去了咱们,听任咱们全球异腑齐心戚然地在这里哀吊他了。

笔者文史生手,仅仅以为编后语中对文、史各篇著作的先容短则一句,长的三四句,既点到主题,又能引起读者兴味,体现了剪辑的才调。编后语临了对友好同学李峻之的长别,抒发了“异腑齐心戚然”的哀吊。另据“百度百科”“李嘉言”的先容中,有“李峻之曾任《清华周刊》39卷历史版剪辑,其故后,5,6期仍具名,本卷总编马玉铭(一名般乃,六级,汉文)编后语中为之顾忌”的阐发。

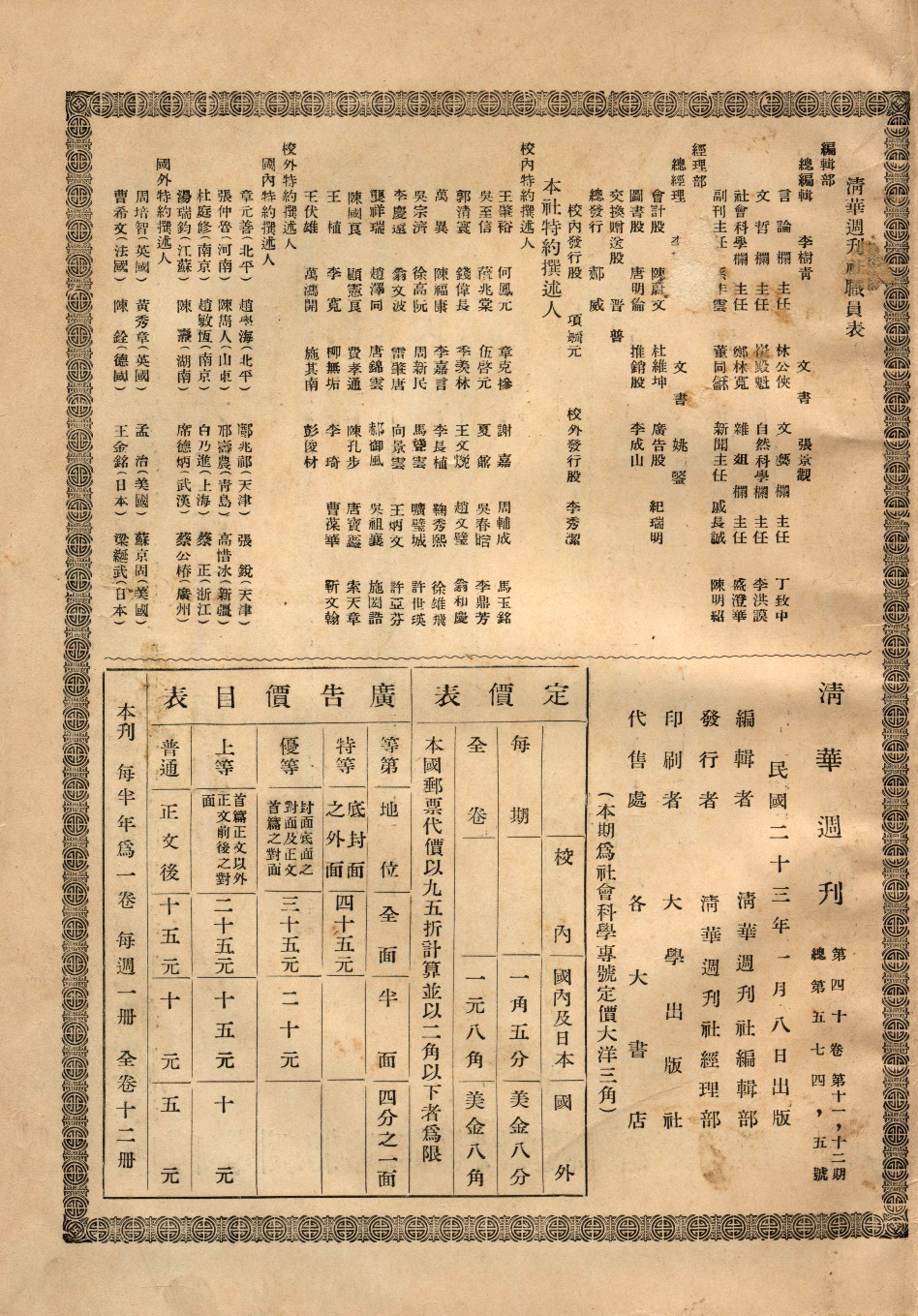

“文史专号”职员一览表,马玉铭任总剪辑兼副刊(国内)主任

在“文史专号”本刊职员一览表中,父亲任总剪辑兼副刊(国内)主任。剪辑名单中,除了有《东谈主文日新顾忌碑》一文中提到的许多1934届学友外,还可看到钱伟长(新闻栏主任)及钱钟书出现时剪辑名单中。

1933年5月,侵华日军铁蹄相近北京,城内已非常病笃,夏鼐在5月22日星期一的日志中记到:

下昼有遑急文书,梅校长于下昼3时召集整体同学话语,云接何应钦见知,当局已决定死抗,同学如欲返里,不错请假返里,放学期从头补考。散会后同乡即议决一都返里,我即往银行支款,决定翌日南下……晚间将文史稿交于马君,即运行整理行囊。

这是夏鼐的《燕园清华园日志》中临了一次记录到与父亲的战争。彼时战火已近北京,同学们纷繁返故里避战火,当作周刊主编的父亲仍在采集稿件,仍在对峙。

《清华周刊》第四十卷第十一、十二期(1934.1.8出书)的职员表

自《清华周刊》第四十卷第一期(1933.10.23出书)起,父亲不再担任总剪辑一职。在该期周刊社职员表中,原先的剪辑也改称为校内特约着述东谈主,父亲马玉铭的名字出现时其中。在《清华周刊》第四十卷第十一、十二期(1934.1.8出书)的周刊社职员表,父亲的名字仍出现时校内特约着述东谈主名单中。以后可能相近毕业忙于写毕业论文,他不再担任《清华周刊》的责任了。在该期校内特约着述东谈主名单中,咱们还看到其后成为驰名学者的夏鼐、吴春晗、钱伟长、季羡林、翁文波、费孝通、曹葆华等,确切东谈主才济济。另外,除了校内特约着述东谈主58位外,还列有校番邦内各地的特约着述东谈主16位,以及英国、好意思国、法国、德国、日本的外洋特约着述东谈主8位。

父亲在《清华周刊》的责任离开现时有90多年了,霍金写《技艺简史》,以量子引力论研究时空,然对常东谈主而言,技艺也许遥远是个科学之谜。统共的一切都在这个维度中发生,它只朝一个标的开通,人命在此消费,关联词人命的价值与精彩也由此呈现。

幸有现时发达的采集,迂回找到的《清华周刊》干系贵府,还有季羡林、夏鼐两位大学者的清华园日志(绝顶是后者),将它们联起来阅读研究,终于寻迹到90多年前父亲在《清华周刊》的那段精彩东谈主生,虽仅仅部分,也足让咱们感到情愿。这些贵府体现了父亲在学、研、编方面的端庄担当,也有与清华学子菁英谐和,推动文史学研的端倪与花絮。另外,从《清华周刊》的剪辑(特约撰稿东谈主)名单中,也体现了其后成为我国文史、科学全球的清华同学群体的早期行动。统共这些,都能让咱们获取诸多感悟及激勉,而将这些寥落史料整理成文,亦然对父亲的一个顾忌吧。

父亲清华毕业后,先是在安庆省立一中任教,1937年抗战爆发后去了重庆,先后在物质局及驿运总惩处处责任,1940年与母亲成亲。抗战告成后回沪,在善后奇迹援救委员会责任。目田后,在华东工业部益民公司责任,1950年9月病故。文史研究一直是他的业余爱重,有论文些许篇散见于一些杂志上。在“都门师范大学中国诗歌研究中心/史籍贵府/贵府索引”中,能查到父亲写的数篇论文。不雅其一世,最闪光的一段,照旧在清华学习及在《清华周刊》责任的那些年。

(作家马立华为马玉铭之子)

- 男同 色情 陆昊:全面提高资源期骗效果2024-11-04

- 【MN-055】興奮した淫乱OLが、勤務中に手コキ!!?? 寻迹 | 金山区漕泾镇旷野公园红十字景区救护站2024-08-06